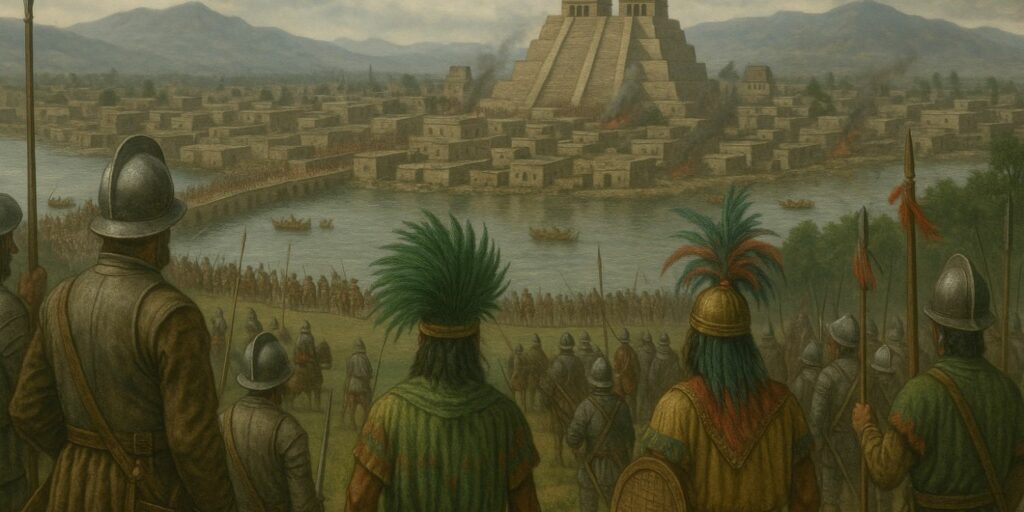

Comment un petit groupe de conquistadors a-t-il réussi à renverser l’un des plus grands empires d’Amérique ? Pourquoi certaines batailles ont-elles laissé des traces si profondes dans l’histoire ?

L’affrontement entre les Aztèques et les Espagnols a été marqué par des combats violents, des trahisons et des stratégies impitoyables.

Ce face-à-face inégal a changé à jamais le destin du continent américain.

Découvrez les batailles les plus marquantes de cette conquête sanglante.

La bataille de Cholula a révélé la brutalité des Espagnols

La bataille de Cholula est l’un des épisodes les plus violents de la conquête. Hernán Cortés, craignant une embuscade, ordonna une attaque préventive contre la population locale. Les Espagnols massacrèrent plusieurs milliers d’habitants, dont de nombreux civils, dans une démonstration brutale de force. Ce bain de sang terrorisa les autres cités indigènes qui craignaient d’être les prochaines cibles. Cet événement marqua un tournant dans la perception des Espagnols par les peuples autochtones.

La ville de Cholula, centre religieux important, n’était pas une place militaire. Pourtant, elle fut attaquée sans pitié, ce qui choqua même certains alliés indigènes des Espagnols. La violence fut si extrême qu’elle servit de message clair aux autres cités de l’Empire aztèque. Elle montrait que la résistance serait écrasée sans remords. Pour Cortés, c’était aussi une manière d’asseoir son autorité sur ses nouveaux alliés indigènes.

Les Aztèques virent dans ce massacre un signe inquiétant du comportement espagnol. Cette trahison brisa une confiance déjà fragile entre les peuples mésoaméricains. Les chroniqueurs de l’époque décrivent des rues inondées de sang et des temples profanés. Cette bataille permit à Cortés de se présenter comme un chef impitoyable mais puissant, capable de récompenser la loyauté et d’écraser la rébellion.

Après Cholula, les Espagnols avancèrent vers Tenochtitlán avec plus d’assurance. Les cités ennemies des Aztèques comprirent que l’alliance avec les Espagnols pouvait être décisive. Cependant, cette violence laissa aussi une trace de méfiance durable. La stratégie de terreur porta ses fruits, mais elle posa les bases d’un conflit encore plus sanglant avec l’empire aztèque.

La nuit triste fut une défaite majeure pour Cortés

La « Noche Triste » est l’un des rares moments où les Espagnols connurent une lourde défaite. Alors que Cortés et ses troupes tentaient de fuir Tenochtitlán en pleine nuit, ils furent attaqués par les guerriers aztèques. Pris au piège sur les digues entourant la ville, les Espagnols perdirent des centaines d’hommes, ainsi que des chevaux, des armes et de l’or. Cet épisode marqua un coup d’arrêt brutal dans la conquête.

Cortés avait sous-estimé la réaction des Aztèques après la mort de leur empereur Moctezuma. Les tensions montaient depuis des jours et la situation devint incontrôlable. Les Espagnols furent contraints de fuir dans la panique, sous une pluie de flèches et de projectiles. Le lac devint le théâtre d’un carnage, engloutissant soldats et butin. Le choc psychologique pour les troupes espagnoles fut immense.

La fuite de Cortés fut également une épreuve pour ses alliés indigènes, qui perdirent eux aussi de nombreux hommes. Le prestige des Espagnols en sortit sérieusement entamé. Cet échec força les conquistadors à revoir leur stratégie militaire et à renforcer leurs alliances. La « Noche Triste » fut aussi un moment d’espoir pour les Aztèques, qui crurent un instant que la reconquête de leur empire était possible.

Malgré la défaite, Cortés ne renonça pas. Il reconstruisit ses forces et prépara une contre-attaque. Cette nuit tragique n’était pas la fin de la conquête, mais un simple repli stratégique. Le souvenir de cette défaite resta gravé dans la mémoire des survivants, et renforça leur détermination à écraser l’empire aztèque coûte que coûte.

Le siège de Tenochtitlán a duré plusieurs mois

Le siège de Tenochtitlán débuta après le retour de Cortés avec des renforts et de nouveaux alliés indigènes. Les Espagnols encerclèrent la capitale aztèque, coupant les accès à l’eau potable et à la nourriture. Pendant des mois, la ville résista héroïquement, malgré la famine, les épidémies et les bombardements constants. Les habitants firent preuve d’un courage exceptionnel face à un ennemi mieux armé.

La stratégie espagnole consistait à affamer la population tout en avançant lentement sur les digues. Les combats étaient quotidiens, et les Aztèques ripostaient avec une grande détermination. Les rues se transformèrent en champs de bataille, jonchées de cadavres et de débris. L’eau du lac devint noire de sang et de cadavres. Chaque quartier conquis par les Espagnols coûtait de nombreuses vies.

Malgré leur infériorité technologique, les Aztèques résistèrent avec des armes artisanales et des pièges ingénieux. Leur connaissance du terrain leur permit de ralentir considérablement l’avancée des Espagnols. Les femmes et les enfants participèrent aussi à l’effort de guerre, transportant armes et vivres. Cette résistance prolongée surprit même les chroniqueurs espagnols, qui décrivirent une population combattante jusqu’au dernier souffle.

Le siège s’acheva dans la douleur et la destruction. Après des semaines de combats acharnés, la ville tomba aux mains des Espagnols. Tenochtitlán, joyau de la Mésoamérique, fut presque entièrement rasée. Ce siège marqua la fin de l’empire aztèque et le début de la colonisation espagnole. Il reste l’un des épisodes les plus marquants de l’histoire de l’Amérique précolombienne.

Ce qu’il faut savoir sur les batailles entre Aztèques et Espagnols

Les Aztèques ont résisté malgré des pertes humaines massives

Durant toute la campagne militaire menée par les Espagnols, les Aztèques firent preuve d’une résistance remarquable. Bien que les Espagnols étaient initialement en infériorité numérique, leurs alliances indigènes et leur technologie leur donnaient un net avantage. Les Aztèques, de leur côté, durent faire face à des pertes humaines colossales, causées autant par les combats que par les maladies importées. Pourtant, ils continuèrent à défendre leur empire jusqu’à l’effondrement final.

La variole, introduite par les Européens, fit des ravages parmi la population indigène. Incapables de se protéger contre ce mal inconnu, les Aztèques perdirent une grande partie de leur population sans livrer bataille. Malgré cela, les guerriers aztèques restants continuèrent à se battre avec acharnement, renforcés par leur foi religieuse et leur détermination à protéger leur civilisation. Chaque combat devenait un acte de survie et de résistance culturelle.

Le désespoir ne fit qu’amplifier le courage des combattants. Même privés de vivres, d’armes efficaces et d’eau potable, ils refusaient de capituler. Les femmes participaient aux combats, les enfants transportaient les armes, et les prêtres appelaient à la défense sacrée de la cité. Cette résistance toucha même certains Espagnols, qui admirèrent leur bravoure, tout en continuant leur destruction méthodique.

À la chute de Tenochtitlán, les pertes humaines se comptaient en dizaines de milliers. Mais les Aztèques ne disparurent pas : leur culture, leur langue et leurs traditions survécurent à la défaite militaire. Cette ténacité face à l’envahisseur reste l’un des symboles les plus forts de la résistance des peuples autochtones face à la colonisation. Le courage aztèque a laissé une empreinte durable dans l’histoire du Mexique.

L’usage des chevaux et des canons a déstabilisé les troupes indigènes

L’une des plus grandes surprises pour les Aztèques fut la vision des Espagnols sur leurs chevaux, une créature inconnue dans le Nouveau Monde. L’effet psychologique de cette cavalerie fut immédiat : beaucoup pensaient que le cavalier et l’animal ne formaient qu’un seul être mythologique. Les chevaux semèrent la panique dans les rangs indigènes, particulièrement lors des premières batailles.

Les canons, arquebuses et autres armes à feu représentaient une autre nouveauté terrifiante. Le bruit assourdissant et la fumée, combinés à la puissance destructrice, provoquaient la désorganisation des troupes ennemies. Les Espagnols utilisaient aussi des armes en acier, bien plus efficaces que les armes en bois ou en obsidienne utilisées par les Aztèques. Cette supériorité technologique déséquilibra les affrontements.

Mais les Aztèques apprirent progressivement à s’adapter. Ils mirent en place des tactiques pour éviter les charges de cavalerie ou attaquer les chevaux eux-mêmes. Cependant, ces adaptations furent insuffisantes pour compenser l’écart technologique. Le choc des armes modernes dans un monde encore attaché à des pratiques de guerre rituelle contribua fortement à la chute rapide de l’empire.

L’utilisation de ces technologies ne fut pas seulement militaire, elle était aussi symbolique. Les chevaux et les canons représentaient la domination, la modernité européenne face à un monde mésoaméricain jugé archaïque. Cette rencontre brutale entre deux visions du monde fut l’un des moteurs de la conquête, et changea à jamais les dynamiques de pouvoir sur le continent.

Les Tlaxcaltèques ont combattu aux côtés des Espagnols

Les Tlaxcaltèques, ennemis historiques des Aztèques, virent dans l’arrivée des Espagnols une opportunité inespérée. Après des affrontements initiaux contre Cortés, ils décidèrent finalement de s’allier à lui. Cette alliance fut décisive : les Tlaxcaltèques fournirent des milliers de guerriers, une connaissance du terrain et un soutien logistique constant. Sans eux, la conquête de Tenochtitlán aurait sans doute échoué.

Leur motivation reposait sur des années de guerre et d’humiliations infligées par l’empire aztèque. En se rangeant du côté des Espagnols, les Tlaxcaltèques espéraient se venger et obtenir un meilleur statut dans le futur ordre colonial. Leur aide fut précieuse à chaque étape de la campagne, notamment lors du siège de Tenochtitlán, où ils participèrent activement aux combats.

Cependant, cette alliance fut ambivalente. Les Espagnols considéraient les Tlaxcaltèques comme des outils temporaires, et non comme des partenaires égaux. Malgré leur contribution immense, ils furent rapidement relégués à un rang inférieur une fois la conquête achevée. Ils furent christianisés, administrés, et leurs privilèges limités par la suite.

L’histoire des Tlaxcaltèques est un exemple frappant de l’utilisation des rivalités locales par les colonisateurs. En jouant sur les divisions internes, les Espagnols réussirent à vaincre un empire pourtant très puissant. Cette stratégie d’alliances temporaires se reproduira dans d’autres conquêtes coloniales à travers le monde.

Les combats ont ravagé les infrastructures de la capitale

Les combats qui ont conduit à la chute de Tenochtitlán ont causé des destructions massives dans la ville. Les Espagnols, déterminés à écraser toute résistance, n’hésitèrent pas à démolir systématiquement les bâtiments pour avancer. Les temples, les maisons, les aqueducs et les marchés furent réduits en ruines. La ville, autrefois admirée pour son architecture et son organisation, fut transformée en champ de bataille.

L’usage du feu, des canons et les combats de rue ont accéléré la dévastation. Les digues furent détruites, les canaux bouchés, et les quartiers entiers rasés. La population, affamée et épuisée, se retrouvait piégée dans une ville à l’agonie. Chaque jour de siège ajoutait à la désolation, et les Espagnols profitaient de l’affaiblissement général pour progresser lentement.

Cette destruction n’était pas seulement une conséquence de la guerre, elle était aussi un acte volontaire. En réduisant la capitale en cendres, les Espagnols cherchaient à effacer le pouvoir et l’identité aztèques. Ce choix ouvrait également la voie à la fondation d’une nouvelle ville coloniale, Mexico, bâtie sur les ruines de Tenochtitlán. La conquête passait aussi par l’effacement du paysage.

Après la victoire, très peu de structures furent épargnées. Les temples furent remplacés par des églises, les palais par des bâtiments administratifs espagnols. Le cœur de l’empire avait été non seulement vaincu, mais aussi réinventé par ses conquérants. Ce bouleversement urbain fut le symbole visible d’un changement de civilisation brutal et définitif.

Ces batailles ont marqué la fin d’un monde et le début d’un autre

Les grandes batailles entre les Aztèques et les conquistadors ne furent pas de simples affrontements militaires. Elles marquèrent la fin d’une civilisation millénaire et le début de l’époque coloniale en Amérique centrale. Les structures politiques, religieuses et sociales des peuples autochtones furent démantelées. En quelques années, l’empire aztèque, jadis si puissant, s’effondra complètement.

La chute de Tenochtitlán et la conquête espagnole instaurèrent un nouvel ordre fondé sur le christianisme, l’exploitation économique et la domination européenne. Les anciens dieux furent bannis, les élites remplacées, et la langue espagnole imposée peu à peu. Ce bouleversement ne fut pas seulement politique, il toucha aussi les identités, les croyances et les modes de vie.

Pour les peuples indigènes, cette nouvelle ère s’ouvrit dans la douleur. L’exploitation, les épidémies et la perte de leurs repères culturels provoquèrent un profond traumatisme. Pourtant, ils ne disparurent pas. Les traditions, bien que cachées ou transformées, ont continué à vivre au fil des générations. La mémoire des batailles reste vive, transmise par les récits, les légendes et l’histoire.

Ces batailles ont donc été bien plus que des affrontements : elles ont symbolisé une collision entre deux mondes. L’un s’est effondré sous le choc, mais n’a jamais été totalement effacé. Le Mexique d’aujourd’hui porte encore les traces de ce passé douloureux, entre héritage précolombien et influence coloniale. Une mémoire complexe, née dans le feu des combats.

Laisser un commentaire