Comment un peuple ancien parvenait-il à nourrir des cités entières au cœur de la jungle ? Quels aliments composaient le quotidien des Mayas, entre traditions, ressources naturelles et spiritualité ? Découvrez une civilisation où chaque ingrédient avait une signification, et où manger relevait presque du sacré.

Le maïs était au cœur de l’alimentation maya

Le maïs constituait la base de l’alimentation maya, tant pour sa valeur nutritive que symbolique. Selon la mythologie, les dieux auraient créé les hommes à partir de pâte de maïs, ce qui explique la place centrale de cette céréale. Les Mayas en faisaient des galettes, des bouillies et des boissons fermentées. Il était consommé quotidiennement, à tous les repas, par toutes les classes sociales. Sa culture était si essentielle qu’elle rythmait les saisons et les rituels agricoles.

Le maïs n’était pas simplement un aliment, mais un lien entre l’homme et la nature. Les prêtres mayas lui rendaient hommage lors de cérémonies, priant pour de bonnes récoltes. On utilisait différentes variétés, blanches, jaunes ou rouges, chacune ayant une signification particulière. Sa transformation demandait un savoir-faire précis, notamment la technique de la nixtamalisation, qui augmentait sa valeur nutritive. Grâce à ce processus, les Mayas bénéficiaient d’un apport équilibré en protéines et minéraux.

Les tortillas, base de nombreux repas, étaient préparées à partir de pâte de maïs moulue sur des pierres appelées metate. Ces galettes accompagnaient presque tous les plats, comme des haricots ou des sauces pimentées. Le maïs était aussi la base de boissons traditionnelles, dont l’atole, une boisson chaude épaissie, et le pozol, rafraîchissante et fermentée. Ces préparations étaient à la fois nourrissantes et spirituelles.

Les récoltes de maïs symbolisaient l’union entre les hommes et leurs dieux. Chaque épi représentait une offrande, et les champs étaient bénis avant la plantation. Dans la vie quotidienne, le maïs incarnait la survie et la prospérité, mais aussi la cohésion sociale. C’est autour de ce grain doré que s’est bâtie une grande partie de la civilisation maya.

Les Mayas cultivaient aussi les haricots, les courges et le manioc

En complément du maïs, les Mayas cultivaient d’autres plantes essentielles à leur alimentation. Les haricots et les courges formaient avec le maïs une association appelée “les trois sœurs”, car elles poussaient ensemble et s’enrichissaient mutuellement. Le manioc, quant à lui, était une racine très cultivée dans les zones tropicales, riche en amidon. Ces plantes assuraient un équilibre alimentaire complet et une diversité dans les repas.

Les haricots apportaient les protéines nécessaires au corps, tandis que les courges offraient des vitamines et des graines riches en huiles. Les champs mayas étaient ingénieusement organisés, avec des cultures complémentaires pour préserver la fertilité du sol. Cette méthode de polyculture témoigne d’une connaissance approfondie de l’environnement et d’une gestion durable des ressources naturelles.

Le manioc, souvent bouilli ou cuit dans les braises, servait d’aliment de base dans les régions humides où le maïs poussait difficilement. Il pouvait être transformé en galettes ou en farine, assurant une réserve énergétique importante. Son goût doux et sa texture ferme en faisaient un complément apprécié. Les Mayas savaient aussi extraire et éliminer les toxines naturelles de certaines variétés grâce à des procédés ingénieux.

L’association du maïs, des haricots, des courges et du manioc illustre l’équilibre alimentaire recherché par les Mayas. Ce régime végétal, varié et nutritif, leur permettait de subvenir à leurs besoins tout en respectant leur environnement. Ces cultures nourrissaient non seulement le corps, mais aussi la culture et les traditions.

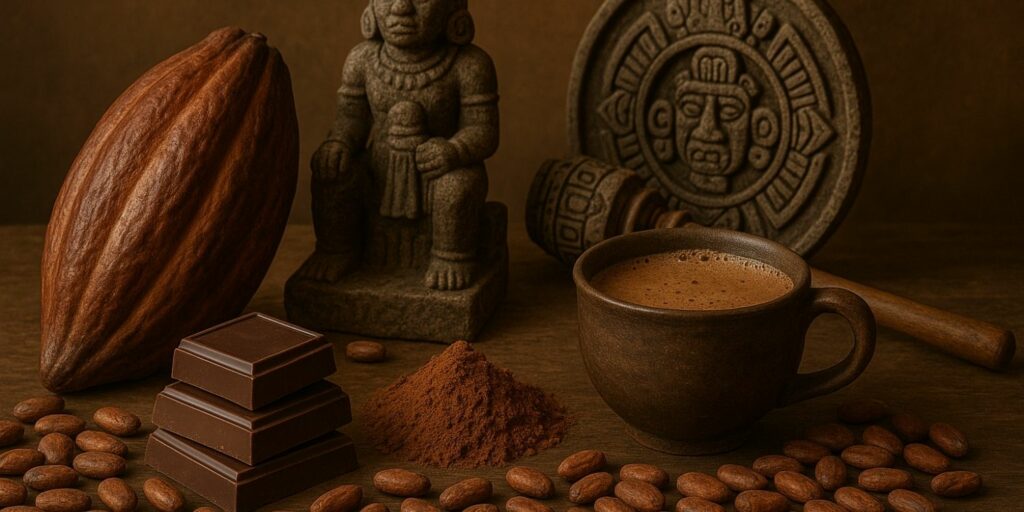

Le cacao était consommé en boisson lors de rituels

Le cacao occupait une place sacrée dans la culture maya. Bien plus qu’un simple aliment, il représentait un don des dieux. Les fèves de cacao étaient utilisées comme monnaie d’échange et servaient à préparer une boisson amère appelée kawak, et plus tard xocolatl chez les Aztèques. Réservée aux nobles et aux prêtres, cette boisson accompagnait les cérémonies religieuses et les banquets. Elle symbolisait la richesse, la force et la connexion avec le divin.

La préparation du cacao nécessitait un savoir-faire minutieux. Les fèves étaient torréfiées, broyées, puis mélangées à de l’eau et parfois à des épices comme le piment ou la vanille. Le résultat donnait une boisson mousseuse et énergisante, loin du chocolat sucré que nous connaissons aujourd’hui. Le goût amer était perçu comme noble et pur, signe d’un raffinement spirituel.

Le cacao n’était pas accessible à tous. Seuls les rois, les guerriers et les prêtres pouvaient en consommer régulièrement. Les cérémonies en l’honneur des dieux comprenaient souvent une offrande de cacao, versée sur les autels ou dans la terre pour bénir les récoltes. Cette pratique traduisait le lien entre prospérité matérielle et gratitude spirituelle.

Les archéologues ont retrouvé des traces de cacao dans des poteries cérémonielles, preuve de son importance culturelle. Sa consommation était à la fois un acte social et sacré, une expérience sensorielle et mystique. Le cacao, boisson divine, reflétait parfaitement la sophistication et la spiritualité de la civilisation maya.

La chasse et la pêche complétaient l’apport en protéines

La civilisation maya, bien que majoritairement agricole, dépendait aussi de la chasse et de la pêche pour équilibrer son alimentation. Les forêts tropicales offraient une grande diversité d’animaux : cerfs, pécaris, dindons sauvages et iguanes figuraient parmi les proies les plus courantes. Ces viandes étaient consommées lors des repas familiaux ou des festins communautaires. Les chasseurs utilisaient des arcs, des flèches et des pièges ingénieux adaptés à la jungle.

Les rivières et les côtes fournissaient une abondance de poissons, crustacés et mollusques. Dans les régions proches de la mer des Caraïbes, le poisson grillé ou séché faisait partie du quotidien. Les Mayas savaient aussi conserver les aliments par séchage ou fumage, afin de les consommer pendant la saison sèche. Ces techniques garantissaient une source stable de protéines tout au long de l’année.

La chasse possédait aussi une dimension rituelle. Certaines espèces étaient considérées comme sacrées, et leur capture faisait l’objet de cérémonies particulières. Les plumes colorées d’oiseaux tropicaux, par exemple, servaient à confectionner des ornements royaux. La viande, quant à elle, était souvent partagée lors de fêtes religieuses, renforçant le lien entre les communautés.

Cette complémentarité entre agriculture, chasse et pêche témoigne de l’adaptabilité du peuple maya. En tirant parti de chaque ressource disponible, ils ont su construire un mode de vie équilibré et durable. Leur alimentation reflétait à la fois leur ingéniosité et leur respect pour la nature environnante.

Les tamales étaient des plats populaires et variés

Les tamales occupaient une place importante dans la gastronomie maya, à la fois comme aliment quotidien et plat de fête. Préparés à base de pâte de maïs, ils étaient farcis de viandes, de légumes ou de piments, puis enveloppés dans des feuilles (souvent de bananier) avant d’être cuits à la vapeur. Cette technique permettait une cuisson douce qui conservait les saveurs. Leur format individuel les rendait pratiques à transporter et à partager.

Chaque région maya possédait ses variantes de tamales, avec des ingrédients propres au climat local. Dans les zones côtières, on y trouvait souvent du poisson, tandis que dans l’intérieur des terres, la viande de dindon ou de gibier était privilégiée. Les recettes pouvaient aussi inclure du cacao, des graines ou des fruits, en fonction des occasions. Le tamal se prêtait aussi bien à un repas rapide qu’à une célébration rituelle.

Les tamales jouaient un rôle social et symbolique. Ils étaient préparés collectivement, notamment lors de grandes fêtes religieuses ou de cérémonies agricoles. La préparation pouvait durer des heures, mobilisant les femmes du foyer dans un travail méticuleux. Cette activité renforçait la cohésion familiale et transmettait les savoir-faire ancestraux. Offrir un tamal était un geste de respect et d’hospitalité.

Aujourd’hui encore, les tamales sont présents dans de nombreuses cultures mésoaméricaines, héritées directement des traditions mayas. Ce plat polyvalent, simple en apparence mais riche en histoire, illustre à merveille la capacité des Mayas à associer nutrition, culture et spiritualité autour d’un même mets.

Les fruits tropicaux comme la papaye ou la goyave étaient courants

Le climat chaud et humide des territoires mayas favorisait une grande diversité de fruits tropicaux, qui faisaient partie intégrante de leur alimentation. Des fruits comme la papaye, la goyave, l’ananas ou le mamey étaient consommés frais, séchés ou incorporés dans des plats sucrés et salés. Leur richesse en vitamines et en eau en faisait des compléments précieux dans une alimentation souvent riche en féculents.

Ces fruits étaient cueillis directement dans la forêt ou cultivés dans des vergers proches des habitations. Leur disponibilité saisonnière permettait de varier l’alimentation tout au long de l’année. Les enfants et les adultes en mangeaient au quotidien, parfois sous forme de jus ou de purées. Ils servaient aussi d’offrandes lors des cérémonies, pour honorer les dieux de la fertilité ou de la pluie.

Certains fruits avaient une valeur médicinale, connue des guérisseurs mayas. Par exemple, les feuilles de goyave pouvaient être utilisées en infusion pour soulager les maux d’estomac. La papaye, en plus de sa chair sucrée, offrait des graines aux propriétés antiparasitaires. Cette approche intégrée de la nourriture et des soins montre la profonde connaissance de la nature qu’avaient les Mayas.

La profusion de fruits tropicaux illustre à quel point les Mayas savaient exploiter harmonieusement leur environnement. Ces produits frais apportaient de la variété, du goût et des bienfaits à une alimentation déjà bien structurée autour du maïs, des légumes et des sources de protéines.

Les piments donnaient du goût aux plats quotidiens

Les piments faisaient partie intégrante de la cuisine maya, apportant à la fois du goût, de la chaleur et des bienfaits pour la santé. Cultivés en grande variété, ils allaient du doux au très piquant, et servaient à relever la plupart des plats. Les sauces à base de piment accompagnaient les tortillas, les tamales, les soupes et même certaines boissons traditionnelles.

Le piment n’était pas seulement un condiment, mais un ingrédient de base. Les Mayas le préparaient en purée, en poudre ou en pâte, parfois associé à d’autres épices comme le cacao ou l’achiote. Il renforçait le goût des plats tout en aidant à la conservation des aliments grâce à ses propriétés antimicrobiennes. Cette fonction pratique s’ajoutait à son rôle gastronomique.

Sur le plan symbolique, le piment était associé à la force et à l’énergie. Il entrait dans les rituels de purification ou de guérison, et pouvait même être utilisé dans des épreuves initiatiques pour tester le courage. Les enfants étaient peu à peu habitués à sa saveur, ce qui en faisait un élément culturel profondément ancré dans l’identité culinaire maya.

Encore aujourd’hui, l’héritage du piment se retrouve dans la cuisine du Yucatán et de toute l’Amérique centrale. Il témoigne de l’ingéniosité des Mayas dans l’utilisation des plantes locales pour créer une cuisine riche, savoureuse et profondément liée à leur environnement.

L’alimentation variait selon les régions et le statut social

Tous les Mayas ne mangeaient pas les mêmes aliments, et leur régime dépendait fortement de leur région géographique et de leur statut social. Dans les zones côtières, les fruits de mer étaient courants, tandis que les régions montagneuses privilégiaient les racines et les légumes résistants. Cette diversité géographique influençait la disponibilité des ingrédients et les habitudes culinaires.

Les élites avaient accès à des produits rares ou luxueux comme le cacao, le venaison, les sauces complexes ou les boissons fermentées. Les classes populaires se contentaient d’une alimentation plus simple, à base de maïs, de haricots et de quelques légumes. Le rôle social déterminait aussi la fréquence et la richesse des repas, ainsi que la participation à certains banquets religieux.

Lors des fêtes ou cérémonies, ces différences s’estompaient en partie, car la nourriture devenait un moyen de renforcer les liens communautaires. Les repas collectifs permettaient aux différentes couches sociales de partager, ne serait-ce qu’un instant, une même table. Mais au quotidien, la hiérarchie se retrouvait jusque dans l’assiette, à travers les ingrédients, la présentation et la variété des plats.

Cette organisation alimentaire démontre que les Mayas ne voyaient pas la nourriture seulement comme un besoin, mais aussi comme un marqueur culturel, politique et spirituel. Loin d’être uniforme, leur alimentation reflétait les multiples facettes de leur société, de la jungle au palais royal.

Laisser un commentaire