Comment une civilisation ancienne a-t-elle pu créer un langage visuel aussi sophistiqué ? Que cachent réellement les symboles gravés sur les monuments et les codex mayas ? L’écriture maya est bien plus qu’un simple moyen de communication : c’est une fenêtre fascinante sur la pensée, la religion et la politique d’un peuple disparu. Découvrons ensemble ce système unique au monde.

Les glyphes mayas combinent signes phonétiques et logogrammes

L’écriture maya repose sur une combinaison ingénieuse de signes phonétiques et de logogrammes. Les premiers représentaient des sons ou des syllabes, tandis que les seconds incarnaient des mots entiers ou des idées. Ce double fonctionnement permettait aux scribes de jouer avec les significations et d’adapter leur style selon le contexte. Les glyphes pouvaient être lus à la fois pour leur son et leur symbole, créant une richesse linguistique exceptionnelle.

Chaque glyphe maya était souvent constitué de plusieurs éléments imbriqués, appelés affixes, qui modifiaient le sens du symbole principal. Ce système hiéroglyphique n’était donc pas rigide, mais flexible et nuancé. Il pouvait rendre compte aussi bien des noms propres, des titres, que des concepts abstraits ou religieux. L’écriture maya se distinguait ainsi par une capacité unique à exprimer les subtilités du langage parlé.

Cette complexité explique pourquoi les premiers explorateurs européens l’ont longtemps jugée indéchiffrable. Ils voyaient dans ces figures sculptées de simples décorations artistiques, ignorant leur véritable fonction linguistique. Ce n’est qu’au XXᵉ siècle que les chercheurs ont compris la logique phonétique cachée derrière ces symboles, ouvrant une nouvelle ère pour la compréhension du monde maya.

Aujourd’hui, plus de la moitié des signes connus ont été déchiffrés grâce à la linguistique comparée et à l’analyse des contextes archéologiques. Les glyphes mayas sont désormais considérés comme l’un des systèmes d’écriture les plus élaborés jamais inventés, au même rang que les hiéroglyphes égyptiens ou le cunéiforme mésopotamien.

Le système permettait d’écrire des langues variées

L’un des aspects les plus fascinants de l’écriture maya est sa capacité à transcrire plusieurs langues du monde mésoaméricain. En effet, le territoire maya s’étendait sur une vaste région regroupant de nombreux peuples aux dialectes différents. Le système hiéroglyphique a donc été conçu pour être adaptable, reposant sur des principes phonétiques universels au sein de cette aire culturelle.

Les scribes pouvaient utiliser les mêmes signes pour représenter des sons similaires dans différentes langues, tout en adaptant les logogrammes à leurs traditions locales. Ce phénomène linguistique montre la richesse et la diversité des échanges entre les cités-États mayas. L’écriture devenait ainsi un outil d’unification symbolique, tout en préservant les spécificités régionales.

Cette flexibilité a également favorisé la transmission des connaissances à travers les générations. Les textes religieux, astronomiques ou politiques pouvaient être compris dans différentes régions, renforçant l’identité culturelle du monde maya. Les codex et inscriptions servaient de ponts entre les cités, assurant une continuité intellectuelle remarquable.

L’étude linguistique moderne des glyphes mayas permet aujourd’hui de mieux comprendre les liens entre les différentes langues de la famille maya. Elle révèle aussi à quel point ce peuple maîtrisait la complexité linguistique, bien avant l’apparition des systèmes d’écriture alphabétiques.

Il existait plusieurs styles d’écriture selon les cités

Chaque cité maya développait son propre style d’écriture, reflet de son identité et de sa puissance culturelle. À Palenque, les glyphes étaient élégants, arrondis et harmonieux, témoignant d’une grande sophistication artistique. À Copán, au contraire, ils étaient plus anguleux, marqués par une rigueur géométrique et une forte symétrie. Cette diversité stylistique illustre la richesse esthétique du monde maya.

Les scribes, véritables artistes, s’inspiraient de leur environnement et des traditions locales pour concevoir leurs glyphes. Ils suivaient des règles précises, mais laissaient place à la créativité, ce qui explique la grande variété de styles observés sur les monuments. Chaque glyphe était à la fois un signe linguistique et une œuvre d’art.

Cette pluralité d’écritures n’empêchait pas la compréhension mutuelle entre les cités. Les scribes formés dans différentes régions pouvaient lire et interpréter les textes venus d’ailleurs, preuve de la standardisation partielle du système. Les échanges diplomatiques, religieux ou commerciaux passaient souvent par ces inscriptions codifiées.

Les archéologues utilisent aujourd’hui ces différences stylistiques pour identifier l’origine géographique des artefacts et des monuments. L’analyse graphique des glyphes permet de reconstituer les influences culturelles et les routes d’échanges à travers toute la civilisation maya.

Les inscriptions figuraient sur monuments, codex et objets

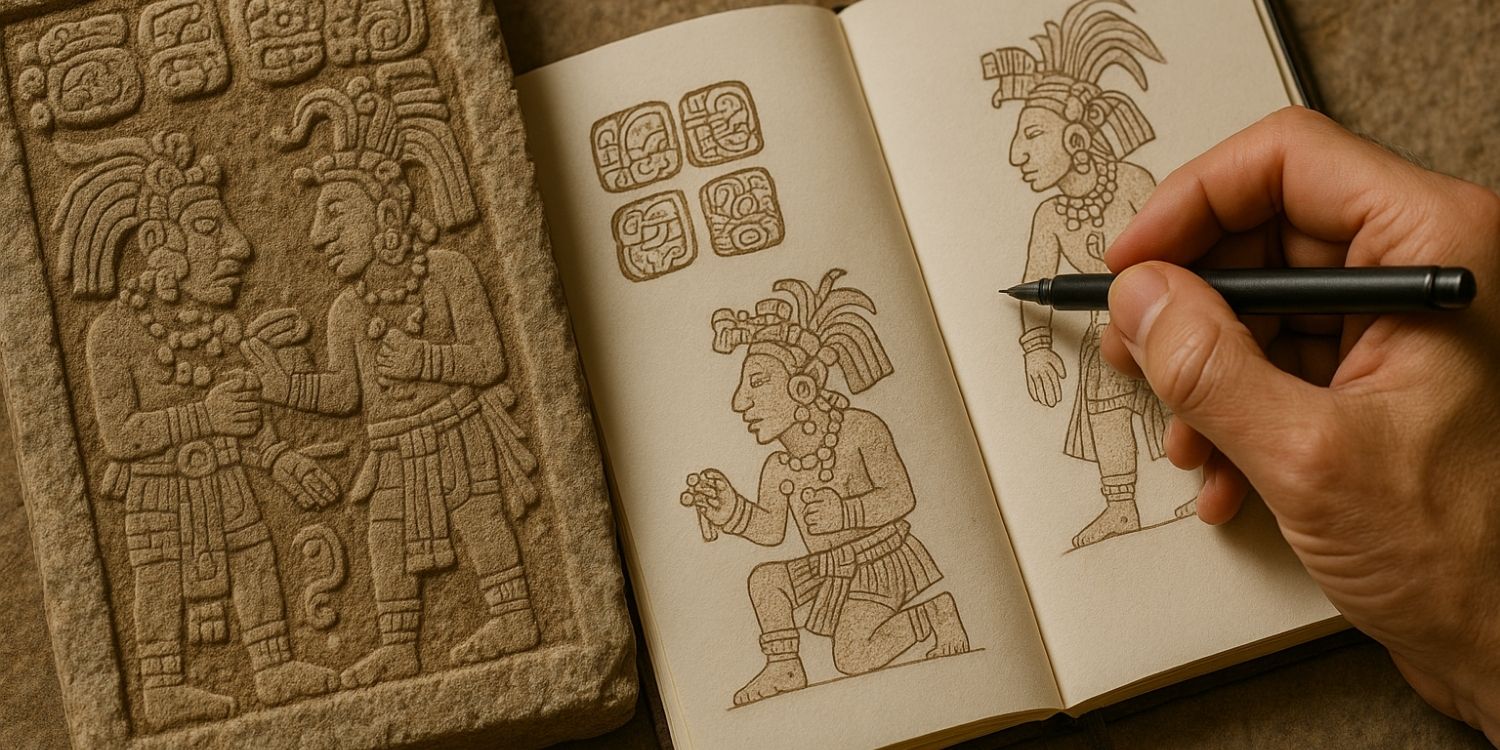

Les Mayas gravaient, peignaient ou sculptaient leurs textes sur une grande variété de supports. Les monuments en pierre, tels que les stèles ou les linteaux, servaient à commémorer les rois et les événements majeurs. Ces inscriptions monumentales étaient souvent accompagnées de scènes sculptées illustrant les exploits militaires ou religieux. Elles étaient conçues pour durer des siècles, défiant le temps et les éléments.

Les codex, quant à eux, étaient réalisés sur du papier d’écorce de figuier, enduit de chaux et plié en accordéon. Ils contenaient des informations précises sur l’astronomie, les rituels et les cycles calendaires. Leur lecture nécessitait une formation complexe, car les glyphes y étaient disposés en colonnes que l’on lisait dans un ordre précis. Très rares aujourd’hui, ces manuscrits sont parmi les plus précieux témoins de la pensée maya.

Outre les monuments et les codex, les objets du quotidien étaient eux aussi porteurs d’inscriptions. Les vases cérémoniels, bijoux et instruments de musique pouvaient être ornés de glyphes mentionnant le nom du propriétaire ou la fonction de l’objet. Cette omniprésence de l’écriture dans la vie quotidienne montre à quel point elle était intégrée à la culture.

L’écriture maya n’était donc pas confinée à la sphère religieuse : elle participait activement à la représentation du pouvoir, à la mémoire collective et à la transmission des savoirs. Chaque glyphe, qu’il soit gravé sur la pierre ou tracé à l’encre, témoignait d’une société où l’écrit occupait une place centrale.

Le déchiffrement moderne a progressé depuis les années 1950

Pendant des siècles, l’écriture maya est restée un mystère, considérée comme un art symbolique plutôt qu’un langage réel. Ce n’est qu’au milieu du XXᵉ siècle que des chercheurs ont commencé à percer son code, grâce à une approche nouvelle mêlant linguistique, archéologie et épigraphie. Le tournant décisif a eu lieu dans les années 1950, quand l’épigraphiste russe Youri Knorozov a proposé une lecture phonétique des glyphes.

Contrairement aux idées reçues de l’époque, Knorozov montra que les signes n’étaient pas purement idéographiques, mais qu’ils représentaient des sons, notamment des syllabes. Sa théorie permit de poser les bases d’un déchiffrement rigoureux, bien qu’elle ait longtemps été contestée par les spécialistes occidentaux. Aujourd’hui, ses travaux sont unanimement reconnus comme fondamentaux.

Depuis, les progrès ont été fulgurants. Des centaines de textes ont pu être traduits partiellement ou totalement, permettant de mieux comprendre les dynasties royales, les guerres, les rituels et les croyances mayas. Le croisement avec les langues mayas encore parlées a également permis de retrouver les prononciations approximatives de certains noms ou expressions.

Le travail n’est pas terminé : de nombreux glyphes restent encore obscurs ou ambigus. Mais chaque découverte fait avancer la connaissance du monde maya. Le déchiffrement des inscriptions continue de révéler une civilisation à la pensée complexe, dotée d’une mémoire écrite impressionnante pour son époque.

L’écriture était réservée à une élite formée et spécialisée

Dans la société maya, savoir lire et écrire n’était pas donné à tous. L’écriture était l’apanage d’une élite formée, principalement constituée de prêtres, scribes et nobles. Ces spécialistes recevaient une éducation rigoureuse dès leur jeunesse, au sein d’écoles réservées aux classes dirigeantes. Ils apprenaient à tracer les glyphes avec précision et à manier les symboles religieux et politiques.

Être scribe n’était pas un métier ordinaire : c’était un rôle prestigieux, souvent héréditaire, associé à la divination, à l’histoire et au pouvoir. Le scribe était un gardien du savoir sacré et un conseiller des rois. Il maîtrisait aussi bien les textes religieux que les généalogies royales, les calendriers astronomiques et les archives militaires.

Les représentations artistiques montrent souvent les scribes en pleine activité, penchés sur des codex ou peignant des vases. Certains d’entre eux signaient leurs œuvres, preuve de leur statut social élevé. Leur travail n’était pas seulement technique : il exigeait aussi une compréhension fine des traditions et des enjeux politiques.

Le contrôle de l’écriture permettait de renforcer l’autorité des élites. En gardant l’accès au savoir écrit dans un cercle restreint, les dirigeants pouvaient façonner la mémoire collective et légitimer leur pouvoir. Cette restriction explique en partie pourquoi le système d’écriture n’a pas survécu à l’effondrement de la civilisation maya classique.

De nombreux textes ont été détruits lors de la conquête espagnole

L’arrivée des conquistadors au XVIᵉ siècle a marqué un tournant tragique dans l’histoire de l’écriture maya. Les missionnaires espagnols, choqués par ce qu’ils considéraient comme des écrits païens, ont ordonné la destruction systématique des codex et des objets portant des glyphes. Le plus tristement célèbre est l’événement de 1562, où l’évêque Diego de Landa fit brûler des dizaines de manuscrits à Mani, au Yucatán.

Ces autodafés ont causé une perte inestimable. Des siècles de savoir accumulé, des calendriers, des récits mythologiques, des connaissances médicales ou astronomiques ont disparu en fumée. Ce choc culturel a été d’autant plus violent que les Mayas n’ont pas eu le temps ni les moyens de transmettre oralement tout ce que l’écrit avait fixé.

La colonisation espagnole imposa également l’alphabet latin et la langue espagnole, réduisant encore davantage l’usage des glyphes mayas. Si certaines traditions se sont maintenues sous forme orale ou à travers des adaptations, l’écriture hiéroglyphique tomba peu à peu dans l’oubli.

Aujourd’hui, les chercheurs regrettent ce patrimoine perdu. Chaque codex brûlé représente une bibliothèque entière disparue. Cette tragédie souligne l’importance de préserver les documents culturels, et explique en partie l’engouement pour les rares textes qui ont échappé à la destruction.

Les codex survivants sont des trésors pour la compréhension de cette culture

Malgré les destructions massives, quatre codex mayas authentiques sont parvenus jusqu’à nous. Ils sont conservés dans des bibliothèques prestigieuses en Europe et en Amérique, et portent les noms des villes où ils furent redécouverts : le Codex de Dresde, le Codex de Madrid, le Codex de Paris, et plus récemment, le Codex Grolier (rebaptisé Codex Maya du Mexique).

Ces manuscrits, réalisés sur du papier d’écorce, contiennent des informations précieuses sur l’astronomie, les rituels religieux, les divinités, les cycles agricoles et le calendrier maya. Leur lecture a permis de mieux comprendre la cosmogonie complexe de cette civilisation, fondée sur des cycles temporels et des forces surnaturelles.

Le Codex de Dresde est sans doute le plus étudié. Il comprend des tables astronomiques d’une précision remarquable, notamment pour les éclipses et les phases de Vénus. Ces connaissances prouvent que les prêtres-astronomes mayas avaient atteint un niveau d’observation très avancé, bien avant l’invention des télescopes.

Ces codex sont aujourd’hui considérés comme des trésors du patrimoine mondial. Ils fascinent autant les scientifiques que le grand public. Leur fragilité rend leur conservation difficile, mais leur étude continue de révéler les secrets d’un peuple dont l’intelligence et la sensibilité n’ont rien à envier aux grandes civilisations de l’Ancien Monde.

Laisser un commentaire