Pourquoi un simple jeu pouvait-il décider du destin des hommes ? Comment une balle en caoutchouc pouvait-elle incarner la frontière entre la vie et la mort ? Le jeu de balle maya n’était pas qu’un divertissement : c’était un rituel sacré, chargé de mystère et de puissance. Plongeons dans l’univers fascinant de ce sport ancestral, à la fois spectaculaire et tragique.

Le jeu de balle se pratiquait dans des terrains aux dimensions codifiées

Les terrains de jeu de balle, appelés tlachtli ou pok-ta-pok, étaient construits selon des règles précises. Ils avaient souvent une forme en « I » majuscule, avec deux longs murs latéraux où la balle pouvait rebondir. Leur taille variait selon les cités, mais tous respectaient une orientation symbolique, souvent alignée sur les astres. Ces terrains, souvent monumentaux, témoignaient de l’importance religieuse du jeu.

Au centre du terrain, un anneau de pierre pouvait être placé en hauteur. Marquer un point en y faisant passer la balle était un exploit rarissime, presque divin. Les murs étaient décorés de bas-reliefs représentant des scènes de jeu et de sacrifice. Chaque détail architectural, du sol à la pierre, avait une signification spirituelle. Les Mayas concevaient ainsi le terrain comme une porte entre le monde des vivants et celui des dieux.

Autour du terrain, les spectateurs, nobles et prêtres, assistaient aux matchs avec ferveur. Le public ne venait pas pour le simple plaisir du sport : il assistait à une véritable cérémonie cosmique. Les dimensions codifiées du terrain garantissaient que le jeu respecte l’ordre sacré. Ce n’était donc pas un hasard si le terrain se trouvait souvent près des temples principaux.

Ces lieux, encore visibles aujourd’hui à Copán, Chichén Itzá ou Uxmal, sont parmi les plus impressionnants du monde précolombien. Leur conservation permet de mesurer combien le jeu de balle était au cœur de la civilisation maya. Ces stades antiques n’étaient pas de simples espaces sportifs, mais de véritables théâtres du destin.

Il mêlait compétition sportive et rituels religieux

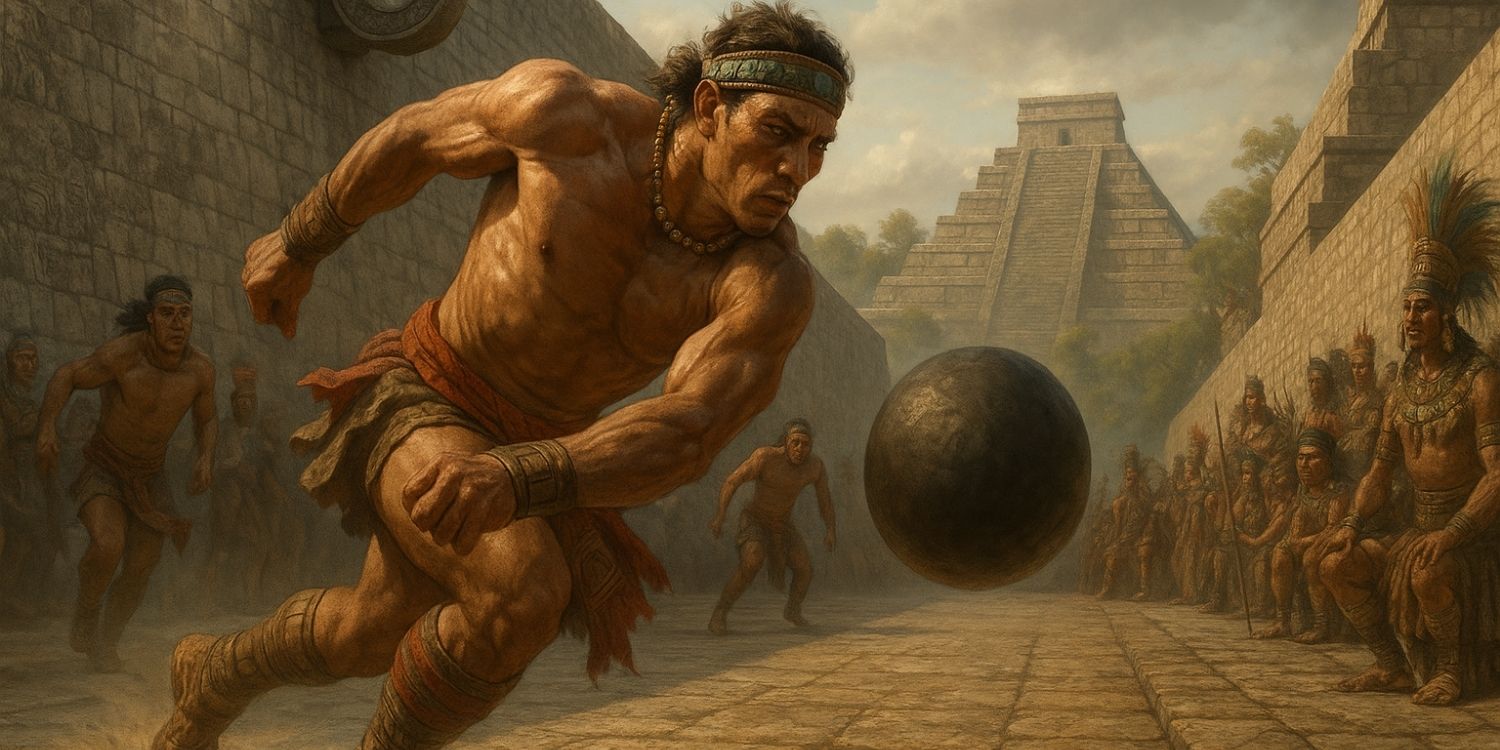

Le jeu de balle n’était pas un sport ordinaire : il servait de lien entre les hommes et les dieux. Chaque partie était précédée de cérémonies destinées à invoquer les forces cosmiques. Les prêtres traçaient des symboles sur le sol, tandis que les joueurs se purifiaient à l’encens et au sang. Le match devenait ainsi une offrande, une prière en mouvement.

Les règles pouvaient varier selon les cités, mais le sens spirituel restait central. Le jeu symbolisait la lutte éternelle entre le jour et la nuit, entre le bien et le mal. Gagner ou perdre n’était pas seulement une question de points, mais d’équilibre cosmique. Les joueurs devenaient les acteurs d’un mythe vivant, rejouant sans cesse la bataille des dieux.

Les spectateurs n’assistaient donc pas à un simple divertissement : ils participaient à un rituel collectif. Le bruit des tambours, les cris du public et les gestes des joueurs créaient une ambiance mystique. Chaque rebond de la balle résonnait comme une parole sacrée. Le jeu était un langage entre le ciel et la terre.

Ce lien entre sport et religion faisait du jeu de balle une institution majeure. Il permettait de renforcer la foi du peuple et d’honorer les divinités tutélaires. Pour les Mayas, le sport n’était pas un loisir, mais un acte sacré, où chaque mouvement avait le pouvoir de plaire ou de défier les dieux.

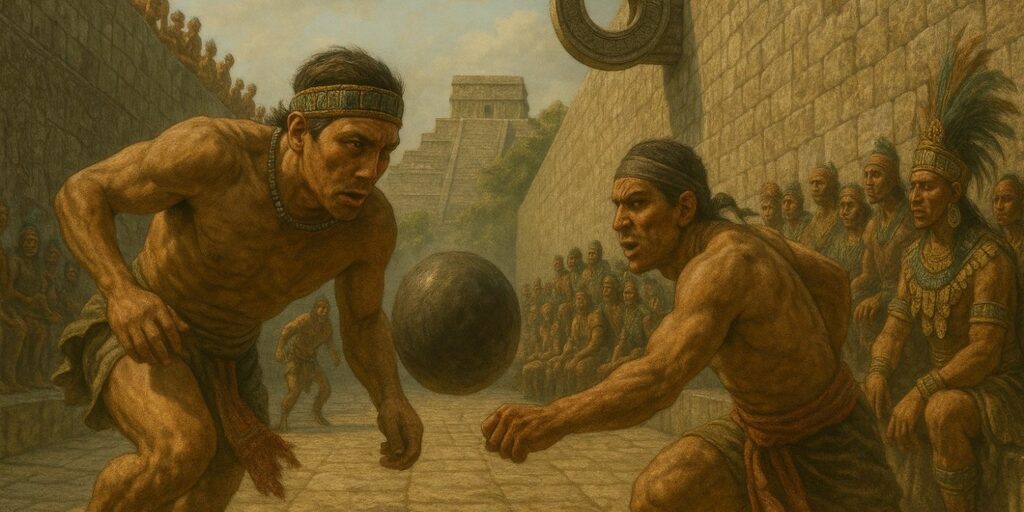

Les joueurs utilisaient les hanches pour frapper la balle en caoutchouc

La particularité du jeu résidait dans la manière de frapper la balle. Les joueurs ne pouvaient ni la toucher avec les mains ni avec les pieds : seuls les hanches, les épaules et parfois les genoux étaient autorisés. Cette contrainte demandait une force, une agilité et une précision exceptionnelles. Chaque coup devait être calculé, car une erreur pouvait coûter la partie… ou la vie.

La balle, fabriquée en caoutchouc naturel, pouvait peser plusieurs kilos. Sa dureté la rendait redoutable : un mauvais contact pouvait blesser gravement le joueur. C’est pourquoi ceux-ci portaient des protections en cuir ou en tissu épais sur les hanches et les genoux. Ces équipements, rudimentaires mais efficaces, leur permettaient d’endurer l’intensité du jeu.

Le jeu exigeait une coordination parfaite entre les membres de l’équipe. Les passes de balle, les rebonds sur les murs et les frappes précises étaient le fruit d’un entraînement long et rigoureux. Les meilleurs joueurs étaient respectés comme des héros et parfois même considérés comme choisis par les dieux.

Dans certaines cités, les matchs les plus importants rassemblaient les meilleurs athlètes du royaume. Être sélectionné pour jouer était un honneur immense, mais aussi un risque terrible. Car dans le jeu de balle maya, la gloire et la mort n’étaient jamais très loin l’une de l’autre.

Le jeu symbolisait la lutte entre les forces de la vie et de la mort

Pour les Mayas, le jeu de balle représentait bien plus qu’une compétition : il incarnait le combat éternel entre les forces opposées. Chaque rebond de la balle évoquait le mouvement du soleil à travers le ciel et le passage de l’âme dans l’au-delà. Le terrain était perçu comme le monde souterrain, le Xibalba, où les héros mythiques affrontaient la mort.

Les textes sacrés, comme le Popol Vuh, racontent comment les dieux-jumeaux Hunahpu et Xbalanque défièrent les seigneurs du monde souterrain dans un match divin. Cette légende servait de modèle spirituel à chaque partie, rappelant que la victoire sur la mort était possible. Jouer devenait alors un acte symbolique de renaissance.

Chaque mouvement sur le terrain possédait une dimension cosmique. La balle, sphérique comme le soleil, devait rester en mouvement, car son arrêt symbolisait la fin du cycle vital. Ainsi, le jeu devenait une métaphore du renouvellement éternel de la nature et de la lumière.

Certains matchs se terminaient par des sacrifices humains

L’un des aspects les plus impressionnants — et effrayants — du jeu de balle maya réside dans ses rituels de sacrifice. Certaines parties se concluaient par l’exécution d’un ou plusieurs joueurs, en offrande aux dieux. Mais contrairement à l’image répandue, il n’est pas toujours clair si c’étaient les vainqueurs ou les vaincus qui étaient sacrifiés. Dans certains récits, offrir sa vie était considéré comme le plus grand honneur possible.

Les sacrifices n’étaient pas faits par cruauté, mais pour maintenir l’équilibre du monde. Le sang versé symbolisait la renaissance, le renouveau des cycles cosmiques. Ainsi, le match devenait une offrande vivante, où la mort d’un homme assurait la survie de la communauté. Les Mayas croyaient que les dieux exigeaient ce don pour que le soleil continue à se lever.

Les scènes gravées sur les murs des stades illustrent ces moments dramatiques. On y voit souvent un joueur agenouillé, prêt à être décapité, tandis que de son cou jaillissent des serpents symbolisant la fertilité et la vie. Ces images puissantes rappellent que la mort, chez les Mayas, n’était jamais une fin, mais une transformation sacrée.

Des terrains de jeu sont présents dans presque toutes les cités mayas

La présence de terrains de jeu de balle dans la quasi-totalité des cités mayas témoigne de l’importance universelle de ce rituel. Que ce soit à Chichén Itzá, Tikal, Copán ou Palenque, on retrouve partout ces vastes structures en pierre. Chacune possède ses particularités, mais toutes obéissent à la même logique cosmique et symbolique.

Les archéologues ont découvert plus de 1 500 terrains dans la zone mésoaméricaine, preuve que le jeu dépassait les frontières ethniques et politiques. Il unissait les peuples à travers une même croyance et un même rituel. Ces terrains étaient souvent situés près des temples, soulignant leur fonction religieuse essentielle.

Le plus célèbre reste celui de Chichén Itzá, long de 168 mètres, le plus grand jamais construit. Ses murs décorés de bas-reliefs racontent des scènes de match et de sacrifice, mêlant mythe et réalité. Ce lieu monumental prouve à quel point le jeu était perçu comme une manifestation du pouvoir et de la foi.

Le jeu renforçait les liens sociaux et politiques entre cités

Au-delà de sa dimension religieuse, le jeu de balle jouait un rôle politique fondamental. Les matchs servaient souvent à régler des conflits ou à sceller des alliances entre cités voisines. Plutôt que de recourir à la guerre, on laissait parfois le sort décider à travers le jeu. Cette forme de diplomatie sportive permettait d’éviter des affrontements sanglants.

Les dirigeants assistaient aux matchs entourés de leur cour, transformant l’événement en véritable cérémonie d’État. Les victoires symboliques renforçaient le prestige d’un roi ou d’une cité entière. Le jeu devenait alors un outil de pouvoir, une manière de montrer sa force et sa faveur divine.

Le peuple, lui aussi, y trouvait un moyen d’union et de cohésion. Les matchs attiraient des foules immenses venues célébrer une identité commune. Dans un monde morcelé en multiples royaumes, le jeu de balle servait de pont culturel, unissant les Mayas autour d’une même passion et d’une même foi.

Il existe encore des pratiques sportives héritées de ce jeu ancestral

Aujourd’hui, des descendants des Mayas perpétuent encore la mémoire de ce jeu mythique. Au Mexique, au Guatemala et au Honduras, certaines communautés rejouent le ulama, une version moderne du jeu de balle. Si les sacrifices ont disparu, les règles et les gestes rappellent toujours les traditions millénaires de leurs ancêtres.

Ces pratiques ont aussi une valeur culturelle et identitaire forte. Elles permettent aux peuples autochtones de revendiquer leur héritage et de transmettre leur histoire. Chaque match devient une célébration de la résistance culturelle face au temps et à l’oubli. Les sons des tambours, les cris du public et la danse de la balle font revivre l’esprit des anciens.

Des compétitions officielles d’ulama sont même organisées pour préserver et faire connaître ce patrimoine unique. Les terrains modernes conservent la forme traditionnelle en “I”, et les joueurs portent encore des ceintures de cuir semblables à celles des Mayas. Ce retour aux sources fascine autant les chercheurs que les touristes.

Laisser un commentaire