Comment une cité lacustre a-t-elle pu devenir le cœur d’un des empires les plus puissants d’Amérique ? À quoi ressemblait réellement Tenochtitlán avant l’arrivée des conquistadors ? Ce joyau urbain, perdu sous l’actuelle Mexico, recèle des secrets fascinants sur l’organisation, la culture et la vie quotidienne des Aztèques. Plongeons dans l’univers captivant de cette cité oubliée.

La ville était construite sur une île au milieu du lac Texcoco

Tenochtitlán fut fondée en 1325 sur une petite île du lac Texcoco, au centre de la vallée de Mexico. Les Aztèques, selon la légende, y auraient vu un aigle perché sur un cactus dévorant un serpent, signe divin de leur dieu Huitzilopochtli. Cet emplacement, bien que difficile d’accès, offrait des avantages stratégiques et défensifs indéniables. Rapidement, la ville s’étendit sur les eaux, gagnant du terrain sur le lac grâce à des techniques ingénieuses. Elle devint ainsi une cité lacustre unique au monde, avec des paysages spectaculaires entre terre et eau.

Reliée au continent par plusieurs chaussées surélevées, Tenochtitlán n’était pas isolée malgré son emplacement insulaire. Ces chaussées étaient ponctuées de ponts amovibles, qui permettaient de couper l’accès en cas de menace extérieure. Cela renforçait la sécurité de la ville et facilitait les échanges avec les autres régions de l’empire. Les chaussées jouaient aussi un rôle dans la gestion des eaux du lac, en limitant les inondations et en contrôlant les niveaux d’eau. Cette interaction constante entre nature et architecture témoigne de l’adaptabilité des Aztèques.

L’environnement aquatique imposait des contraintes que les Aztèques ont su transformer en opportunités. Le lac Texcoco regorgeait de poissons, d’oiseaux et de végétaux utilisés dans l’alimentation quotidienne. La proximité de l’eau facilitait également le transport des marchandises et des personnes, réduisant la dépendance aux voies terrestres. Ainsi, vivre sur une île n’était pas un inconvénient, mais une force que les Aztèques surent exploiter pleinement.

Enfin, l’implantation sur une île renforçait la dimension sacrée de la ville. Isolée du monde profane par les eaux du lac, Tenochtitlán apparaissait comme un centre spirituel rayonnant, au cœur de l’univers aztèque. Ce caractère sacré imprégnait tous les aspects de la vie urbaine, depuis l’architecture jusqu’aux rituels quotidiens. La ville était donc à la fois une forteresse, un centre commercial et un lieu sacré.

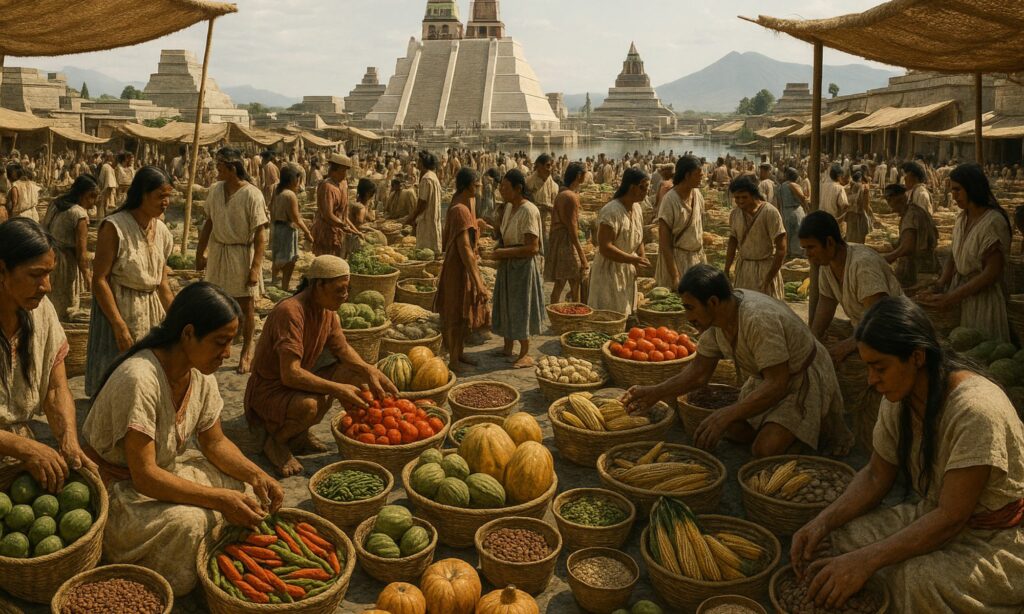

Les marchés de Tenochtitlán étaient parmi les plus vastes du continent

Le plus grand marché de Tenochtitlán se trouvait à Tlatelolco, une cité jumelle qui avait été intégrée à la capitale. Ce marché quotidien pouvait accueillir jusqu’à 40 000 personnes selon les récits espagnols, notamment celui de Bernal Díaz del Castillo. C’était un carrefour économique essentiel où convergeaient des produits venus de tout l’empire aztèque. Des produits agricoles, artisanaux, marins, exotiques y étaient échangés.

Les marchés aztèques étaient organisés de manière très stricte, avec des zones réservées à chaque type de marchandise. On y trouvait des denrées alimentaires comme le maïs, les piments, le cacao ou les tomates, mais aussi des objets de luxe comme les plumes de quetzal, les pierres précieuses et les vêtements brodés. Ce foisonnement témoignait de la richesse et de la diversité des échanges au sein de l’empire.

Des inspecteurs veillaient au respect des règles commerciales et à la qualité des produits. Les fraudes étaient sévèrement punies, preuve que le commerce reposait sur une certaine éthique. Le troc était la méthode d’échange principale, mais des unités de valeur comme les fèves de cacao pouvaient aussi servir de monnaie. Cette économie sophistiquée permettait d’assurer l’approvisionnement de la population nombreuse de la capitale.

Le marché était aussi un lieu social, un espace où les nouvelles circulaient, où les alliances se formaient, où les cultures se rencontraient. On y trouvait également des conteurs, des médecins, des devins. C’était bien plus qu’un simple lieu d’échange : c’était un cœur battant de la ville, un espace vivant, coloré, bruyant, à l’image de Tenochtitlán elle-même.

Une ingénierie urbaine avancée structurait Tenochtitlán

L’urbanisme de Tenochtitlán était remarquablement organisé et réfléchi. La ville était divisée en quartiers appelés calpullis, chacun ayant ses propres temples, marchés et écoles. Ces unités autonomes contribuaient à la cohésion sociale et à l’efficacité de la gestion urbaine. Les rues étaient tracées en damier, facilitant la circulation à pied comme en canot. Ce plan rigoureux permettait une vie urbaine fluide et fonctionnelle.

Les ingénieurs aztèques avaient conçu un réseau de digues, d’aqueducs et de canaux pour réguler l’eau douce et l’eau salée du lac. Deux grands aqueducs approvisionnaient la ville en eau potable depuis les sources voisines. Ces infrastructures permettaient non seulement d’éviter les inondations, mais aussi d’assurer l’hygiène et la santé publique. Ce contrôle précis de l’eau témoignait d’une maîtrise technologique impressionnante.

L’espace urbain était aussi pensé pour refléter l’ordre cosmique. Le centre de la ville, dominé par le Templo Mayor, représentait l’axe du monde, autour duquel tout s’articulait. Les routes partaient de ce centre vers les quatre points cardinaux, symbolisant l’harmonie entre l’homme, les dieux et la nature. Cette conception sacrée de l’espace urbain renforçait l’identité collective et la stabilité politique.

Tenochtitlán n’était pas une ville chaotique ou spontanée, mais le fruit d’un projet collectif ambitieux. Chaque quartier, chaque canal, chaque place avait sa fonction et sa symbolique. Grâce à cette planification rigoureuse, la capitale aztèque pouvait accueillir plus de 200 000 habitants, un exploit pour l’époque. L’ingénierie urbaine était donc au service de l’efficacité, de la spiritualité et de la grandeur impériale.

Les temples dominaient l’architecture de la ville

Au cœur de Tenochtitlán se dressait le Templo Mayor, le plus grand et le plus sacré des temples aztèques. Il était dédié à deux divinités majeures : Huitzilopochtli, dieu de la guerre et du soleil, et Tlaloc, dieu de la pluie et de l’agriculture. Cette double dédicace reflétait l’équilibre entre la guerre et la fertilité, piliers de la civilisation aztèque. Le temple, haut d’environ 60 mètres, imposait sa présence sur toute la ville.

Autour du Templo Mayor s’étendait une vaste zone sacrée appelée le « centre cérémoniel », qui regroupait d’autres temples, autels, statues colossales et structures rituelles. Cette concentration de bâtiments religieux témoignait de l’importance des rites dans la vie quotidienne des Aztèques. Les sacrifices humains y étaient pratiqués lors de grandes cérémonies destinées à nourrir les dieux et maintenir l’ordre du monde. Ces rituels renforçaient aussi le pouvoir politique.

L’architecture religieuse aztèque était conçue pour impressionner par sa taille, ses couleurs vives et ses motifs sculptés. Les temples étaient souvent peints en rouge, bleu ou blanc, et ornés de bas-reliefs représentant les dieux, les guerriers ou des scènes mythologiques. L’art et la spiritualité étaient indissociables, et les bâtiments eux-mêmes racontaient des histoires que tout citoyen pouvait comprendre. Ces symboles renforçaient l’identité culturelle.

La domination visuelle des temples sur la ville n’était pas qu’esthétique : elle traduisait la centralité du religieux dans la société. À Tenochtitlán, le pouvoir politique, militaire et spirituel étaient intimement liés. Le souverain, ou tlatoani, y officiait comme représentant des dieux sur Terre. Ainsi, en regardant les temples, les habitants voyaient aussi le reflet de leur ordre social et cosmique.

Le système de chinampas permettait une agriculture efficace

Pour nourrir une population toujours croissante, les Aztèques mirent au point un système agricole ingénieux : les chinampas. Il s’agissait de jardins flottants construits sur les eaux peu profondes du lac Texcoco. Ces parcelles étaient formées de boue, de roseaux et de végétation entrelacée, créant un sol fertile et stable. Grâce à ce système, la production agricole était intense et continue.

Les chinampas permettaient plusieurs récoltes par an, car elles bénéficiaient d’un arrosage naturel constant. On y cultivait principalement du maïs, des haricots, des courges, des tomates et des fleurs. Ce mode de culture était non seulement productif, mais aussi respectueux de l’environnement. Il s’intégrait parfaitement au milieu aquatique sans le dégrader.

Les canaux entre les chinampas facilitaient le transport des récoltes vers le centre-ville. Des canots circulaient sans cesse, acheminant les produits frais jusqu’aux marchés. Cette logistique fluide et bien pensée permettait à la ville de rester autosuffisante malgré sa taille. Ce modèle agricole faisait partie intégrante de la planification urbaine et sociale.

Aujourd’hui encore, certaines chinampas sont cultivées dans les environs de Xochimilco, au sud de Mexico. Elles sont le dernier témoignage vivant de ce système ancestral. Leur survie démontre l’ingéniosité durable des Aztèques, capables d’adapter leur agriculture à un milieu difficile tout en maximisant la productivité.

Les canaux jouaient un rôle central dans la circulation

Les canaux de Tenochtitlán étaient comparables à ceux de Venise, mais à une échelle bien plus impressionnante. Traversant la ville de part en part, ils servaient de véritables artères de transport pour les habitants et les marchandises. Les canots, propulsés à la perche, circulaient jour et nuit, assurant une mobilité fluide et rapide. Ce réseau aquatique faisait partie intégrante de l’organisation urbaine.

Les rues principales étaient souvent doublées de canaux, ce qui permettait un choix de déplacement selon les besoins. Cette dualité entre voie terrestre et voie fluviale rendait la circulation plus efficace et moins congestionnée. On pouvait ainsi transporter de lourdes charges sur l’eau sans bloquer les rues. Les canaux permettaient aussi une meilleure gestion des eaux de pluie et de crue.

Les embarcations utilisées étaient fabriquées en bois léger et maniables, idéales pour se faufiler dans les espaces étroits. Elles servaient aussi bien aux commerçants qu’aux familles, aux fonctionnaires ou aux prêtres. On pouvait même y organiser des cérémonies religieuses ou des processions. L’eau n’était pas un obstacle, mais un vecteur de vie dans cette cité lacustre.

L’entretien des canaux était une tâche collective, prise en charge par les habitants de chaque quartier. Ils devaient régulièrement les nettoyer, les désencombrer et réparer les berges. Cela témoignait d’une conscience collective forte et d’une organisation sociale bien huilée. Les canaux reflétaient ainsi l’efficacité, l’esthétique et l’esprit communautaire de Tenochtitlán.

Les quartiers étaient organisés selon les clans familiaux

La société aztèque était fondée sur des unités familiales élargies appelées calpullis, qui formaient aussi les unités de base de la ville. Chaque calpulli regroupait les membres d’un même clan ou d’une même lignée, avec leurs maisons, leurs terres et leurs lieux de culte. Cette organisation facilitait la cohésion sociale et la répartition des responsabilités collectives.

Chaque quartier disposait de ses propres écoles (telpochcalli), temples et lieux de réunion. Les enfants y recevaient une éducation militaire, religieuse et civique dès leur plus jeune âge. Cela permettait de transmettre les valeurs aztèques et d’assurer la pérennité du groupe. L’encadrement était strict, mais garantissait un sentiment d’appartenance et de solidarité.

Les chefs de calpulli jouaient un rôle administratif important : ils organisaient les travaux collectifs, la répartition des terres, la collecte des tributs, et servaient de relais avec le pouvoir central. Ils veillaient aussi à la bonne conduite des habitants et au respect des lois. Ainsi, la ville n’était pas dirigée seulement d’en haut, mais aussi gérée localement avec efficacité.

Cette structure sociale se reflétait directement dans l’aménagement urbain. Chaque calpulli occupait une zone précise de la ville, avec des limites claires et une identité propre. Cela créait une mosaïque urbaine ordonnée, où chaque groupe savait où il appartenait. Tenochtitlán était donc une ville à la fois unifiée et plurielle, où l’organisation sociale se lisait dans l’espace.

Laisser un commentaire